ユネスコの無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」とは!?日本の酒文化が独自の進化を遂げた奇跡的な背景に迫ってみる

2024年(令和6年)12月5日未明。

この日、日本の酒造りに携わる人々にとって念願だった知らせが、日本から約18,000km離れたパラグアイの首都・アスンシオンより届きました。

日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録決定!

日本酒・焼酎・泡盛・みりんといった、杜氏や蔵人がこうじ菌と昔ながらの仕事で育んできた日本の酒造り。これまで500年以上受け継がれてきた伝統技術が、このたび晴れて世界的な文化遺産に登録されたのです。

このニュースを聞いた瞬間、自分たちの酒造りが世界で認められた興奮が湧き上がってきた一方で、同時にこんな疑問が頭をよぎっていました。

・ユネスコの無形文化遺産って一体どういった制度なんだろう?

・日本の伝統的酒造りと世界の酒造りにはどんな違いがあるの?

基礎的な内容も理解しないまま喜んでいることを痛感した私は、この機会に自分が感じた疑問を調べて記事にしようと思ったのです。

このたび、こうじ菌を用いる日本酒、焼酎、泡盛などの「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録決定されました✨️ぜひ今夜は、白岳の本格米焼酎で無形文化遺産の味わいをお楽しみください!

— 白岳しろ【公式】 (@hakutake46) December 4, 2024

日本の「伝統的酒造り」ユネスコの無形文化遺産 登録決定 | NHK https://t.co/ssDjtjQckS

ユネスコの無形文化遺産に登録されるほどの文化的価値や独自性は、私たちが積み重ねてきた「伝統的酒造り」の一体どこに存在しているのか。

今回は出来るだけ専門的な用語を使わずに、日本が誇る酒造りの凄さとその歴史的な背景をわかりやすくお伝えできればと思います!

「ユネスコ」ってどんな機関?

さて、普段私たちは何気なく“ユネスコ”という組織名を口にしていますが、実際にどんな役割を担っている団体なのでしょうか。

改めて調べたところ、正式名称は「国際連合教育科学文化機関」で、その頭文字を取ってUNESCO。教育・科学・文化の協力と交流を通じて、国際平和と人類福祉の実現を目指している国連の専門機関なんですね。

そして、このユネスコの活動の中でも私たちに馴染みがあるものといえば、何といっても「世界遺産」の事業ではないかと思います。

世界遺産は1972年の採択からその登録対象を「有形の不動産」としており、これまで世界中の多くの自然・文化遺産が登録されてきました。

一方で、このたび伝統的酒造りが登録されたユネスコの「無形文化遺産」というのは、芸能・伝統工芸技術・口承伝統といった無形文化財を保護することを目的として2003年に採択された事業なんです。

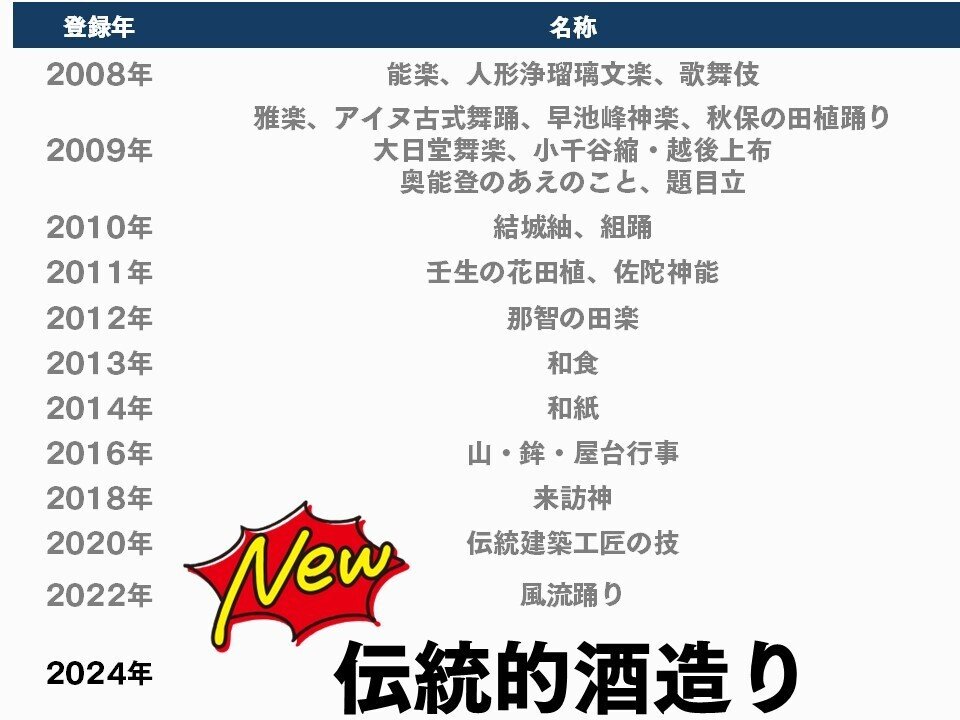

日本における現在登録済みの無形文化遺産は現在のところ23件で、今回晴れてその仲間入りを果たした形となります。

ちなみに世界のお酒で見ると、「ベルギービール文化」や「キューバラム酒の伝統製法」などが無形文化遺産に登録されており、その味わいはもちろん造りの独自性やその歴史的背景も重要視されているんですよね。

その上で、このたびの登録を伝える文化庁の報道発表を読んでみると、今回ユネスコが日本の伝統的酒造りを評価したポイントに「麹菌を使った酒造りの知識と技術」の要素が挙げられていることがわかります。

味噌・納豆・醤油・漬け物・かつお節…。

私たちの普段の食卓にはさまざまな麹菌を使った食品が溢れていますが、日本の酒造りに使われてきた麹菌を扱うには一体どんな技術が必要で、どのようにして日本人はそうした知識を獲得していったのでしょうか。

次章は長い間受け継がれてきた麹菌を使った酒造りの独自性にフォーカスしながら、日本の伝統的酒造りがどのような進化を遂げてきたのかを一緒に見ていきましょう。

日本の「麹菌」は凄かった!

以前noteでは紹介しましたが、そもそも麹菌とはカビの一種です。

この麹菌が米や麦のデンプンをブドウ糖に分解することで、初めて酵母がアルコール発酵を行えるようになり、少しずつ原料がお酒へと変化していく。この麹菌と酵母の連携プレーこそ伝統的酒造りの真髄なんですよね。

ちなみに麹菌の正式名称は「ニホンコウジカビ(黄麹菌)」といって、実は世界でも日本にしか生息していない特殊なカビなんです。

中国の紹興酒や韓国のマッコリなど、カビを使ったお酒は古来から東アジアに多くありますが、どれも麹菌ではなくクモノスカビが使われてきました。

では、どうして日本だけが麹菌を使った酒造りを実現できたのでしょうか。

それは私たち日本人の先祖が偶然にも日々の生活で麹菌を発見して、長い時間をかけてその純粋培養に成功してきたからだと言われています。

そもそも今では当たり前のように麹菌を選別できていますが、まだ顕微鏡が無かった時代の人々にとっては単なる緑色のカビでしかありませんでした。

そして厄介なことに、自然界には麹菌とそっくりな緑色で、アフラトキシンという強力な毒をもつ「A.フラバス」というカビが存在していたんです。

この二つは肉眼で識別できないため、アジアの国々では「緑のカビ=危険」という認識から緑のカビを食品に使おうとする動きは生まれませんでした。

ただ、このカビが蒸した米をお酒に変えることを偶然発見した日本人は、その中でも良質なものだけを選別して純粋な麹菌を培養していったのです。

そして2005年にはゲノム解析が実施され、Aフラバスから派生した麹菌(ニホンコウジカビ)にはこんな変異が起こっていることが判明しました。

A.フラバスと比較しても明らかに発酵生産に適した進化を遂げており、この結果から麹菌はもともと自然界に存在していたカビではなく、日本人が酒造りに適した株を選んで育てたとする学説が有力になっているんです。

また、なんと室町時代には既に酒造家向けのカビを専門で造る「種麹屋」が生まれていたというから日本人の探究心には本当に驚かされます。

こうして口噛み酒の時代に発見された緑のカビを私たちの先祖が改良・選抜してきたものが、現在の麹菌だということがわかってきました。

日本の伝統的酒造りの歴史には、先人たちが美味しいお酒を造るために改良を重ねてきた麹菌のバトンリレーがあったんですね。

そして、この麹菌のポテンシャルを最大限に引き出して日本の伝統的酒造りを実現してきたスペシャリストが杜氏や蔵人たちです。

昔から和酒の世界には「一麹、二酛、三造り」という格言があり、麹菌と蒸米で麹を造る製麴(せいきく)が最も大事な作業とされる中で、職人たちは自らの技術と感覚をだけ頼りに造りをコントロールしてきました。

麹菌は発酵効率が高くて澄んだ味わいを表現できる一方、菌を死滅させないための細かな温度管理や雑菌を防ぐための衛生管理が必要になります。

現代では機械で管理できる部分も増えていますが、昔は酸素を必要とする麹菌のために米をほぐして空気を入れ替えたり、室の中の温度をこまめにチェックするなど全ての作業を職人たちが担ってきたんです。

日本の伝統的酒造りは、麹菌の存在がその独自性を生み出しています。

でも、非常に繊細な麹菌をコントロールして個性あふれるお酒を生み出しながら技術を受け継いできた職人たちがいたからこそ、日本の酒文化が世界に認められていることも決して忘れてはいけない要素なんですよね。

ということで、ここまで冒頭に触れた「麹菌を使った酒造りの知識と技術」の歴史的な変遷について見てまいりました。

偶然発見された麹菌の改良を続けてきた日本人の好奇心や探究心、その麹菌で美味しいお酒を造ろうとしてきた職人たちの想い。その2つが重なって、日本の伝統的酒造りは世界でも類を見ない進化を遂げてきたのです。

また、こうした背景から2006年に開催された日本醸造学会大会では麹菌が日本を代表する「国菌(こっきん)」に登録されています。

国菌に登録された麹菌

・黄麹菌(A.オリゼー)

・黒麹菌(A.リュウキュウエンシス)

・白麹菌(A.カワチ)

・醤油麹菌(A.ソーエ)

私たちが造っている焼酎の麹菌は白麹菌が黒麹菌が主流ですが、その違いにも以前noteで触れておりますので、ぜひそちらの記事もご覧ください。

日本の伝統的酒造りのこれから

さて、このたび日本の伝統的酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録されたことで、これから國酒(日本酒・焼酎・泡盛・みりん)の消費は自然と拡大してくれるのでしょうか。

これはあくまで個人的な意見ですが、そのためには今後は業界全体でその価値をこれまで以上に届けていく必要があるのではないかと思っています。

日本人と麹菌の出会い、その菌の純粋培養に成功した先達の執念、そして受け取ったバトンを美味しいお酒へと昇華させてきた職人たちの技術。

こうした奇跡的なストーリーは国内はもちろん海外の人たちの心を掴むポテンシャルを大いに秘めいている一方で、酒造会社で働く自分ですらその素晴らしさを十分に理解できていなかったという事実もあります。

だからこそ今後も大事にしたいのがユネスコの登録に喜ぶだけではなく、その知識や精神をこれからも理解して発信し続けていくこと。

私たちの先祖のように現状を常に変えていく強い使命感を持つことで、きっと自分たちの手で新しい酒文化を創造することができるはずですから。

さて、今回の記事ではこのたび登録されたユネスコの無形文化遺産や麹菌の凄さに触れながら、日本の伝統的酒造りについて解説してまいりました。

この白岳しろnoteでも引き続き米焼酎を起点に日本の酒造りに関する最新の情報やトレンドを発信してまいりますので、ぜひ今後もご期待ください!

参考文献:「発酵の科学」 著:中島 春紫