驚くほど文才の無かった広報担当でも法人noteが書けるようになった、おすすめ書籍3選

タイトル通り、私には驚くほど文才がありません。

今でこそ法人noteを書いているので「謙遜でしょ?」と思われるかもしれませんが、まずはこのエピソードを聞いてやってください。

それは、私が社会人1年目のこと。

新卒で入社した会社には「新入社員がお客様にメールを送る時は、事前に先輩が文面を確認する」というルールがありました。

意地悪されるわけでもなく、普通はすぐに通過するこのチェック。しかし、この日私はなんと13回ものダメ出しを受けていたのです。

添削していたのは日頃から穏やかなアシスタントさんでしたが、度重なる修正に眉間には深いシワが寄り、「最後の部分、もう少し丁寧に出来ない?」という指摘にもイライラが滲んでいます。

こ、これ以上修正されるわけにはいかない…

苦悶した私がなんとか捻り出し、提出した文面がこちらです。

これを見た瞬間、13回目までなんとか我慢していたアシスタントさんもついに限界突破。

紙を机に叩きつけて、こう叫びました。

これが、私の中で生涯忘れることの出来ない武士事件の全貌です。

この事件のインパクトは強烈で、自分には文才おろか社会人としての基礎的な文章作成能力さえ備わっていないことを痛感しました。

広報業務は多岐に渡りますが、中心となるのは書く仕事です。

特にnoteは、文章で読む人を満足させるコンテンツ。文才の無さを自覚する広報として、これを機に勉強しようと決心します。

そして「法人noteに必要な能力とは」と自問自答した結果、テーマを3つに絞りました。

いい文章を書く力、それを継続する力、そして書けなくても諦めない力。

多くの書籍に触れ、その中でもこれを読めばnoteが変わるという1冊をそれぞれ選んでみましたので、ぜひご覧ください。

書くと生きるを繋ぐ指南書

一つ目の重点テーマは、ずばり書く力。

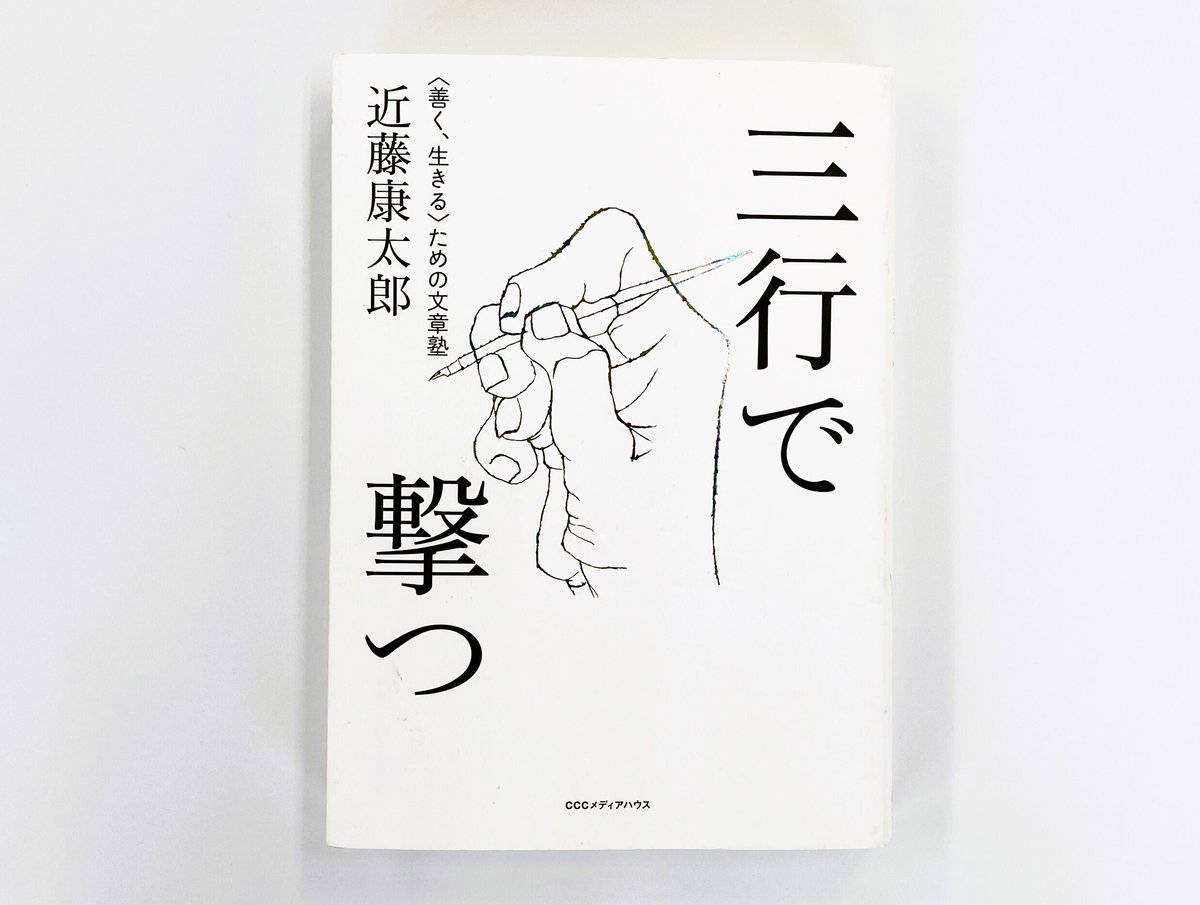

始めに「三行で撃つ 〈善く、生きる〉ための文章塾」を紹介します。

著者の近藤 康太郎さんは朝日新聞社の編集委員や支局長を経て、現在は大分県日田市で猟師や百姓をしながら文筆業に勤しむ異色の作家です。そして、私が勝手に文章の師匠として崇拝している人物でもあります。

タイトルの「三行で撃つ」が、なんとも強烈ですよね。

これは、山で獣を撃つ傍ら文章を拵える近藤さんならではの書き出しの心構えを示した表現です。

最初の一文、長くても三行ぐらいでしょうか。そこで心を撃たないと、浮気な読者は逃げていきます。続きなど呼んでくれない

ちなみに当社noteでは、この教えをサムネイル・タイトル・書き出しの三点で撃つという考え方に応用しています。

近藤さんは、続けます。

読者は、あなたに興味がない。

読者にとって、あなたの書こうとするテーマはどうでもいい。

冷徹な現実だ。しかしこの現実を認めるところからしか、始まらない。

書くということに対して、どこまでも現実的な構え。ふと自分に許してしまいそうな、読者への甘えを師匠は一切見逃してくれません。これを読んで、専門的な記事も徹底的にわかりやすく書くように心がけました。

そして、表現への禁欲的な姿勢もこの本を貫く思想の一つ。

一例を挙げると、近藤さんは文章で「目を輝かせる」「胸を張る」といった常套句を使うことを一切禁止しています。

常套句はものの見方を常套的にさせる。

世界の切り取り方を、他人の頭に頼るようにすることなんです。

見ていただければわかるように、この本で一貫して書かれているのは単なるテクニックではありません、徹底した良き書き手としての在り方です。

終始書き手は良き世界の観察者であることを求められ、体から振り絞るように汗で書けと諭されます。

そんな中でも、私が特に好きな師匠の教えがこちら。

いい文章を書くとは、畢竟、いい人になることだ。

文才なんて百年早い。まずはいいものに触れて、いい人になりなさい

上手な文章ではなく面白い文章を書くためには、まずその人自身が面白い人間でなる必要があると突きつけられた一節でした。

落ち込んだときやちょっと調子に乗りそうになった時、この本を開いて師匠に背筋を正してもらいにいきます。厳しい顔で赤ペンを入れてくる怖い師匠でもありますが、書く人にとっては必見の内容です。

40年の連載から学ぶ、継続の秘訣

2つ目のテーマは、続ける力。

noteに大切な継続力を学ぶ1冊として「秋本治の仕事術 『こち亀』作者が40年間休まず週刊連載を続けられた理由」を選びました。

みなさまご存知「こち亀」の作者・秋本治先生が、連載を40年間休まず続けられた秘訣を余すこと無く書いています。分量こそ190ページ程度ですが、その内容はnote執筆に役に立つことばかり。

まず、驚かされるのは秋本先生の卓越した時間術。連載のスケジュール管理について、このように書いています。

『こち亀』は徹底的なスケジュール管理によって常にストックを持っていたので、週刊連載でも体力的にきついということはまったくありませんでした。

この一文を読んで、当社もこの方法をそのまま踏襲しました。

上のExcelは、以前振り返りnoteでも触れた記事の取材や執筆の予定を先々まで記載したスケジュール管理表です。

この表のおかげで、いつでも出せる記事を常時6本ストックしており、常に1ヶ月先の記事を書くことで安定運用が出来ています。

そして、note継続に重要なもう一つの要素がネタ探し。面白い内容を書き続けるためには、常に新鮮なネタが必要です。

ここでも、40年ネタを切らすこと無く連載を続けた秋本先生の発想術を参考にしました。

新しい体験をすると、すぐにマンガのネタにならないかと考えます。もしなりそうだと思ったら、どんなストーリーにしようか、どんな風に見せたら効果的かと考えはじめ、とてもワクワクしてきます。

note開始時はそのままネタにできる題材を探していましたが、これを読んで「まずは話を聞いて、後から面白く書こう」という発想に変わりました。

白岳の椅子を作った水本さんに

白岳を届け続けてきた元島さん

どちらも前情報はほとんどない状態での飛び込み取材でしたが、ストーリーを掘り下げることで、評判の記事になりました。

ネタありきではなく、まずは飛び込んでその後いい記事に仕立てるという今のスタイルも、実はこの本のおかげだったのです。

最後に、こち亀が長く続いた要因についての箇所を紹介して締めます。

変化を恐れないこと、これはマンガ以外の仕事にもいえるのではないかと思います。

ハードボイルドから下町ネタ、ギャグまで様々な変遷を遂げてきたからこそ、こち亀は長期連載出来たと秋本先生は振り返ります。

思えば、当社noteも本格米焼酎の記事から社員インタビュー、社外インタビューとその形を少しずつ変えてきました。これからも、こち亀精神を汲みながら変化を恐れず書き続けていきたいと思います。

「もうダメだ」と思ったら手に取る1冊

さて、最後は諦めない力。

選んだのは、「〆切本」です。

夏目漱石から村上春樹まで。日本を代表する90人の書き手が締切について書いた随筆やエッセイを1冊にまとめた書籍。書き手にとっては腹の底から笑えて、心の底から勇気が湧いてくる1冊です。

note担当者ならわかると思いますが。日々記事を書いていると、稀にとんでもないピンチがやってくることがあります。

書けない。いくら時間があっても、文字一つ浮かんでこない。いくら散歩しても何一つ出て来ない…。

そんな大ピンチに陥ったとき、いつもこの本を手に取ります。

“用もないのに、ふと気がつくと便所の中へ這入っている”

“鉛筆を何本も削ってばかりいる”

“今夜、やる。今夜こそやる。”

こんな文章をみると、もう共感と笑いが一気にこみ上げてきます。私自身note書いていても、正にこんな感じだからです。

オフィスをウロウロ、思いついた本を手に取ったり、珈琲を飲んでも一向に進まない。でも、文豪たちが同じように苦しんでいる様子をみると元気が出て、目の前の重い扉が開けるような気分になる。そんな一冊です。

この本は五章立てで、第一章の「書けぬ、どうしても書けぬ」には締切と戦う作家の苦しみや苦悩が書き綴られています。

また、後半に向かうにつれて締切があることの効能や歴史に名を残した作家たちの締切との向き合い方が一人ひとりの視点で面白く書かれているので、時間術や仕事への心構えを広く学ぶことも出来る構成となってます。

書くって、どこまでいっても孤独な作業ですよね。

だからこそ、書いている時にはこの本を傍らに置くことにしました。そして作業に行き詰まるたびにこの本を開いて文豪たちに背中を押してもらっては、また執筆に戻るようにしています。

書く人間にとってはこれ以上勇気がみなぎってくる本はなかなか無いと思いますので、ぜひ手にとって見てください。

今回は文才のない広報担当の自分でも、noteが書けるようになったおすすめ書籍3冊を紹介しました。

これからも面白い本があった時はnoteでどんどん公開していきたいと思いますので、楽しみにしていてくださいね

それでは、また来週!